“物勒工名,以考其诚,工有不当,必行其罪,以穷其情。”为我国最早的责任和诚信制度,也是世界最早的产品质量保障制度。

说的是:把制造者名字刻在产品上,以便于产品质量的检验和管控,用来考究生产者的诚信,追究质量事故的原因,对造成质量事故的生产者进行处罚或对制造工艺进行改进。

秦自商鞅变法开始,在兵器上实施物勒工名制度,加上标准化的制造模式使军力强大统一了六国,而后更在法律上规范化为常规制度,不仅勒工名,还要勒有督造者和主造者之名,且扩大到砖瓦制造,不刻者罚。

至汉朝更规范,范围扩大到各地工官和中央某些属官向中央的“供进之器”,还建立了中央级“质量档案”——骨签,详细记录着“供进之器”详细信息,既包括名称、数量,也包括生产日期、生产工官、官名、工名、强度、编号等物勒工名要素,以便质量溯源。

唐朝不仅对物勒工名做了更详细的规定,而且通过法律明文规定的形式规范下来。《唐六典》规定:“其造弓矢、长刀,官为立样,仍题工人姓名,然后听鬻之,诸器物亦如之。”“凡营军器,皆镌题年月及工人姓名,辨其名物,而阅其虚实。”之后,物勒工名法制化成为惯例。

《明令典》规定:“明有坚固者,照名究治不堪用者,照号问罪,责其赔偿”。就是说,在产品上要铭刻工匠或工场的名、号,对不合格者要追究质量责任。

清代泸定桥是一座百米左右的铁索桥,环扣数以万计,全靠手工锤打,而每节扣上都有铁工代号,如有断损,匠人将受责。

质量几乎贯穿于人类的所有活动,中华民族追求质量的历史源远流长、波澜壮阔。一部人类进步史,也是一部质量发展史。质量发展离不开政府监管,我国古代质量管理制度注重生产者的责任和出售者的诚信,采取严酷的法令惩处违法行为。如此,才有了历史上的强秦、大汉、和盛世唐朝。

如果说,诚信是为了激发产品制造和销售者自觉地维护质量安全,物勒工名为责任追究提供了依据,那么,只有严厉惩处造假者和质量失职者,才能确保生产者真正承担起责任,才能警示所有质量生产者确实负起责任,才能防范质量违法行为再度发生。没有严刑峻法的执行,质量安全责任就无法真正落实。

但是虽然我们有世界最早的产品质量保障制度,中国商人也有着几千年诚信为本的信仰,依然无法杜绝假冒伪劣的现象。皆因“利之所在,虽千仞之山,无所不上;深源之下,无所不入焉”。尤其中国近代的窳弱和战乱导致的贫瘠,而后改革开放的迅猛成效导致的物欲横流,再加上西方文化中逐利本性的冲击,虽然我们本是一个诚信的民族,却也一度让“中国制造”成为劣质的代名词。再优秀的文化,再严苛的制度,都无法杜绝人逐利的本性。

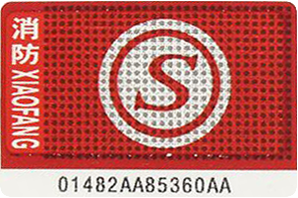

现代工业工程研究发现决定质量的最重要因素为产品的设计和生产工艺流程的控制,那么认证这种产品的设计和生产工艺合格,认证生产企业有按照认证设计和工艺生产合格产品的能力,并监督生产企业的质量保证情况,登记每个产品的生产和使用流向,这样才能最有效的控制产品的质量,这就是我国目前消防产品使用的质量控制模式:认证体系+AB签流向登记系统。