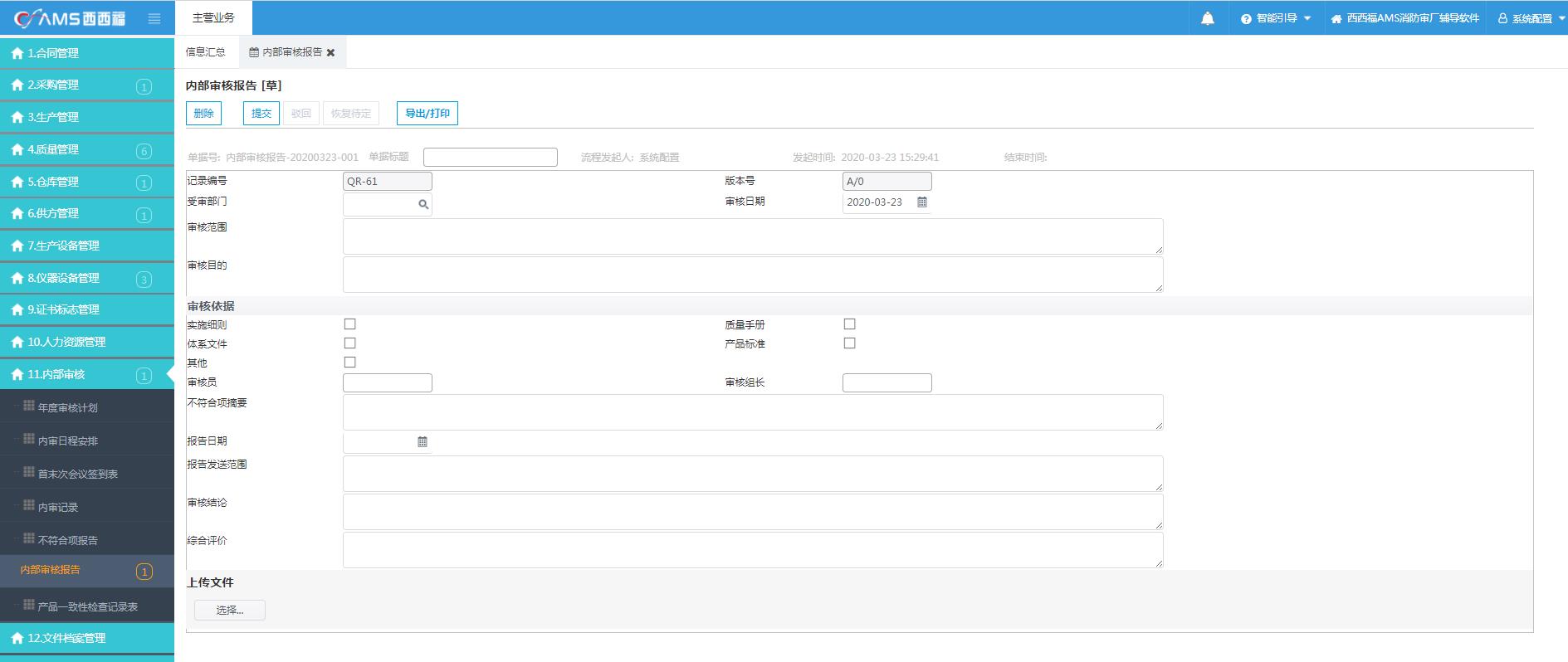

由组织自己或以组织的名义进行的对组织各类业务和控制进行内部独立评价,验证组织的管理体系是否持续遵循CCC(国家强制性质量认证体制)的方针和程序在运行;来确保工厂质量保证能力符合国家规定和标准。

一、定义(内部审核):

由组织自己或以组织的名义进行的对组织各类业务和控制进行内部独立评价。

工厂应建立和保持文件化的内部质量审核程序,确保质量体系运行的有效性和认证产品的一致性,并记录内部审核结果,对工厂的投诉尤其是对产品不符合标准要求的投诉,应保存记录,并应作为内部质量审核的信息输入,对审核中发现的问题,应采取纠正和预防措施,并进行记录。

二、目的:

验证组织的管理体系是否持续遵循CCC(国家强制性质量认证体制)规定的方针和程序要求在运行,以确保工厂质量保证能力符合国家规定和标准。

三、审核项目:

1. 职责:

(1)与质量活动有关的各类人员的职责和相互关系是否已规定,规定的充分性、适宜性、协调性如何;

(2)工厂是否指定了质量负责人,是否有任命书,其是否以文件的形式被赋予了1.1 a)~d)规定的职责和权限,如有则文件名是什么?

(3)通过对相关对质量负责人资格的考核,查其是否可以满足对其资格的要求,可考核其相关的资格证书等;

(4)通过对相关过程和活动的审核,评定各类人员职责的履行情况。

(5)考查是否建立了<标志管理程序>.并考核其内容是否符合细则的要求.

(6)现场审核其标志的保管和使用是否符合细则的要求.

2. 资源:

(1)工厂是否确定了对认证产品质量有影响的各岗位人员的能力要求,通过何种措施使人员满足岗位能力要求,

(2)目前各岗位人员的能力是否符合要求;

(3)抽取一到二个对质量有影响人员,查看是否符合要求。

(4)对生产、检验、试验现场的检查,结合生产的产品质量安全要求特点,查看其生产、检测、试验资源是否配置符合要求。同时也可以通过对台帐等的检查达到审核的目的。

(5)结合产品生产工艺、质量、安全的要求、检测工艺对生产检测环境进行检查,看相应的环境是否可以保障产品的生产、检测、试验的要求。

3. 质量计划:

(1)是否制定了质量计划;

(2)质量计划是否处于受控状态且有效;

(3)质量计划的内容是否符合认证细则的要求。是否加盖“受控”字样章;

4. 文件制定与管理:

(1)是否制定了文件和资料的控制程序;

(2)查阅程序文件,其内容是否覆盖了细则中2.2 a)~c)的规定;

(3)任意抽取几个文件查看其发布前的批准情况。

(4)查看文件的修订状态。

(5)看有没有作废文件的非预期使用情况。

(6)根据文件的目录性文件查看是否应用文件的部门有文件的有效版本。

5. 质量记录:

(1)查阅管理质量记录的程序文件(或类似文件),程序对质量记录的标识、储存、保管、处理是否进行了规定,规定是否充分和适宜;

(2)随机抽取保存的质量记录和现场使用的质量记录,确认规定和实施的符合性;

(3)是否所有质量记录都规定了保存期限,规定是否适宜;如果规定了,则文件/记录名是什么?

(4)查看几份质量记录,填写是否清晰、完整。

(5)查《记录管理程序》,程序对质量记录的标识、储存、保管、处理进行了规定,且规定充分和适宜;

(6)随机抽查了保存的质量记录和现场使用的质量记录,发现规定和实施均符合要求;

(7)查所有质量记录都规定了保存期限,规定的保存期限适宜;文件名为《受控记录清单》。

(8)查看了几份质量记录,发现填写的并不清晰。

6. 供应商的控制:

(1)查看是否有《供方管理标准》和《采购管理标准》;

(2)查看程序文件中对选择、评价的准则和日常管理的方法是否明确和适宜;

(3)查看近期的供方评价、选择、日常管理,看是否按程序的要求对供应商进行了选择、评定及日常管理。

7. 关键元器件和材料的检验/验证:

(1)审查是否制定了关键元器件和材料的检验/验证及定期确认检验的程序,程序规定是否适宜;如有,则文件名是什么;

(2)按程序文件(或类似文件)规定的要求,结合其采购情况,查阅相关记录,确认其符合性和有效性。

(3)是否有由供方进行检验和验证的情况,如果有,供应商进行检验时,工厂是否对检验提出了明确的要求。

(4)通过查阅生产厂对关键元器件合格率或类似内容的统计信息确认生产厂对关键元器件的检验/验证控制程序是否可行或有效。

8. 关键工序:

(1)通过查阅相关文件和现场观察,确认工厂是否明确了关键生产工序;文件名称是什么

(2)通过查阅关键工序操作人员的培训记录及资格评定,并结合现场调查的情况,判断操作人员是否具备相应的能力;

(3)在规定有工艺作业指导书的工序上,是否有工艺作业指导书,是否为有效版本,是否明确了控制要求。

(4)操作人员是否按工艺作业指导书进行操作。

9. 工作环境:

(1)通过文件检查、询问等方式,结合产品生产工艺要求查看是否可以准确的识别工作环境的要求。

(2)通过对现场的观察,看是否工作环境要求得到了满足。

10. 过程监控:

(1)通过查阅相关规定和调查询问的方式,确定有无需要进行监控的过程参数和产品特性;

(2)通过查阅相关记录和现场观察的方式,了解对过程参数和产品特性进行监控的情况,确认其实施的符合性和有效性。

11. 设备的维护和保养:

(1)查阅与生产设备维护保养相关的文件,了解维护保养的要求;

(2)按文件规定的要求,抽查维护保养计划和记录,确认其计划实施的符合性和有效性;

(3)在现场通过观察和询问的方式了解生产设备的运行状态。

12. 检验点:

(1)通过查阅相关文件和询问的方式,明确检验/试验的工位(或类似检验/试验点);

(2)通过在现场查阅记录和观察的方式,确认其实施结果可否达到检验的目的;

(3)当无法实现检验目的时,请生产厂给出合理的解释,并确认其为实现检验目的所采用的保证方式。

13. 例行检验和确认检验:

(1)是否制定了文件化的例行检验和确认检验程序,其规定是否适宜;

(2)是否按程序要求进行例行检验和确认检验;

14. 检验试验仪器设备:

(1)查阅有关检验和试验设备的相关规定,并确认其能否保证检验和试验设备满足检验试验能力要求;

(2)检验人员是否能按操作规程使用仪器设备;

(3)观察和抽查检验人员培训记录等方式确认检验人员是否有能力准确使用仪器设备。

(4)检测设备是否在检定有效期内.

(5)是否有符合要求的周检验/校准计划.

(6)是否制定了运行检查和日常检查的规定性文件.

(7)是否能够按照文件的规定进行日常检查/运行检查.

15. 不合格品的控制:

(1)查阅不合格品的控制程序,确认其内容是否满足要求;

(2)在现场审查的全过程,都应注意对不合格品的控制是否按规定的要求在执行;

(3)对发现的不合格品是否按规定进行了标识、隔离和处置;

(4)查阅进货检验、过程检验和最终检验的不合格品记录并注意其处置情况;

(5)查返工、返修品的记录,确认其操作是否按规定执行;

(6)查关键元器件和完成品的不合格品率是否超出正常范围;

(7)对需要采取纠正和/或预防措施的不合格是否按规定采取了相应的有效措施,效果如何。

16. 认证产品的一致性:

(1)检查合格样品描述是否充分。

(2)是否发生过认证产品的变更,如果发生过则是否进行过认证机构的沟通。

(3)是否在日常监督时,是否对加贴标识的产品进行一致性确认。

(4)是否按规定进行了关键元器件的一致性确认。

(5)是否编制了一致性控制相应的程序性文件。

17. 获证产品的变更控制:

是否制定了变更控制程序,确保认证产品的设计、采用的关键件和材料以及生产工序工艺、检验条件等因素的变更得到有效控制,并在实施前向评定中心申报,获得批准后方可执行:

①.产品设计(原理、结构等)的变更;

②.产品采用的关键件和关键材料的变更;

③.关键工序、工艺及其生产设备的变更;

④.例行检验和确认检验条件和方法变更;

⑤.生产场所搬迁、生产质量体系换版等变更;

⑥.其他可能影响与相关标准的符合性或型式试验样机的一致性的变更。

18. 包装、搬运和储存:

(1)查阅与包装、搬运和储存相关的规定,抽查相关记录和现场观察等方式,确认其规定是否正确实施;

(2)询问认证产品在包装、搬运和储存期间是否出现过严重的质量问题;

(3)操作人员是否明确产品包装、搬运和储存的相关要求,特别是特殊物资的控制要求。